다음은 메트로폴리탄 미술관 소장품 해설의 번역이다.

Some Notable Sabers of the Qing Dynasty at The Metropolitan Museum of Art

PHILIP M. W. TOM 著

메트로폴리탄 미술관의 무기 및 갑옷 부서에는 중국 무기와 갑옷의 방대한 컬렉션이 있으며, 그중에는 청나라 시대(1644년~1911년)에 제작된 뛰어난 가치의 도검류가 다수 포함되어 있다. 고대와 중국 초기 제국 시대의 검과는 대조적으로, 이 후기 제국 시대의 무기들은 미술사학자들에 의해 상대적으로 소홀히 다뤄져 왔다. 본 논문에서는 17세기부터 19세기까지의 독특한 네 자루의 도검을 조명하고자 한다. 이 무기들은 청나라 말기 중국의 도검 제작 전통이 가진 풍부함을 잘 보여준다.

중국의 도검류는 크게 검(劍)과 도(刀)의 두 가지로 나눌 수 있다. 전자는 양날의 직검으로, 후자는 한 날의 칼로 다양한 형태를 가진다. 도는 직선형, 길고 곡선형, 짧고 컴팩트한 형태, 또는 각진 끝을 가진 넓은 칼 등으로 나뉘며, 이는 각각 유럽의 백소드, 세이버, 커틀라스, 펄션falchion에 대응된다. 이 글에서는 패도(佩刀)에 초점을 맞춘다. 패도는 주로 한 손으로 다루도록 설계된 도검으로, 허리띠에 연결된 끈이나 스트랩으로 왼쪽 허리에 차는 칼집에 넣어 휴대한다. 18세기 중반 전투복을 입은 청나라 군 장교의 초상화에는 패도가 칼집에 꽂힌 채 장교의 허리띠에 매달려 있는 모습이 보인다. 칼자루는 뒤쪽을 향해 있어, 같은 쪽에 착용한 활과 엉키지 않도록 되어 있다. (그림 1)

무기를 뽑을 때, 사용자는 왼손으로 칼집 하단을 뒤로 밀어 칼자루를 앞으로 회전시켜 오른손으로 쉽게 잡을 수 있게 한다. 이로 인해 칼날이 위를 향한 상태로 빠르게 뽑아낼 수 있다. 칼날이 아래로 향한 상태로 뽑는 것보다 이러한 방식이 더 빠른 공격 동작을 가능하게 한다. 칼날이 위를 향한 채 뽑는 방식은 일본, 베트남, 오스만 제국, 코카서스 지역 등 아시아와 이슬람 문화권에서 널리 사용되었다.

역사적 발전

진(秦) 왕조가 기원전 221년에 국가를 통일하기 수 세기 전부터 도(刀)는 이미 존재했다. 초기의 도는 청동으로 제작되었으나, 기원전 3세기경에는 대부분의 전투용 도가 철이나 강철로 만들어졌다. 처음에는 이 무기들이 일반 병사들에게 지급되었다. 장교들은 양날의 검인 검(劍)을 선호했는데, 이는 오래전 시대부터 귀족과 동일시되어 왔으며 제국시대 전반에 걸쳐 사대부의 상징 중 하나로 여겨졌다. 이 시기에 사용된 도는 대부분 직선 형태였으며, 이러한 날 구성을 중국어로는 직배도(直背刀)라고 했다.

직배도는 이후 왕조들을 거치며 계속 사용되었고, 장교들과 귀족들 사이에서 점차 인기를 얻었다. 수나라(581-618) 시기에는 화려한 장식이 된 고급 강철 날이 제작되었다. 메트로폴리탄 박물관은 복원되지 않은 상태의 두 가지 예시를 보유하고 있다. 당나라(618-907) 시기에는 이러한 스타일의 검과 그 제작 기술이 중국에서 직접 또는 한국을 거쳐 일본에 전해졌다.

패도(佩刀)의 기원은 중세시대에 서시베리아에서 우랄산맥을 건너 현대 우크라이나 남부까지 이어지는 지역을 누볐던 호전적인 초원 기마민족들이 사용한 곡선 날의 사브르에서 찾을 수 있다. 유목민들은 경험을 통해 곡선 날이 더 효율적임을 알게 되었는데, 이는 말을 타고 달리면서 표적을 벨 때 기수의 팔이 그리는 원형 궤적과 일치했기 때문이다. 이러한 무기들은 여러 지역에서 출토되었는데, 특히 쿠반 지역(8-9세기)과 예니세이 유역(10-12세기)에서 주목할 만한 발견이 있었다.

이러한 유라시아 부족들의 후손들은 13-14세기에 동유럽과 중동의 상당 부분, 그리고 중국 전역을 점령한 몽골군의 대열에서 다수를 차지했다. 13세기경에는 사브르가 몽골 귀족들 사이에서 널리 사용되었다는 서양 관찰자의 기록이 있다. 몽골 침략자들은 사브르를 중국뿐만 아니라, 그때까지 주로 직선 날의 검에 의존했던 다른 문화권에도 전파했다. 사브르의 도입은 몽골의 정복 직후부터 시작되어 15세기까지 점진적으로 이루어졌다. 이슬람 문화권에서는 곡선 날이 양날검을 거의 완전히 대체했다. 중국, 인도, 유럽에서는 사브르와 검이 공존했으며, 검은 비교적 최근까지도 계속 발전했다.

몽골 제국과 그 후계 국가들의 군대가 사용한 사브르는 약간의 곡선을 가진 길고 무거운 날을 특징으로 했으며, 짧은 십자형 가드가 달린 단순한 손잡이가 장착되어 있었다. 이러한 형태의 사브르는 명나라(1368-1644) 초기에 중국에서 채택되었는데, 이는 국가 군사력이 재편성되고 몽골의 여러 전통이 차용되던 시기였다.

15세기와 16세기 동안 수천 자루의 일본도가 중국으로 수입되었다. 일본인들은 이미 오래전부터 둥근 칼 코등이를 채택하고 있었다.

중국인들은 이 혁신을 열정적으로 모방했고, 명나라 후반기에 이르러서는 이슬람 세계에서 선호되던 십자형 가드를 사실상 포기했다. 둥근 칼 코등이는 패도의 특징이 되었다. 그러나 내륙 아시아의 영향은 계속해서 칼날 모양, 홈, 칼등, 그리고 일부 칼날의 칼등 부분에 있는 특징적인 물결 모양의 칼라에 반영되었다. 명나라 말기에 이르러서는 패도가 중국 군사에서 검을 압도했다. 검은 민간인들이 수련하는 무술의 주요 무기 중 하나로서 현재까지 이어져 오고 있다.

유형 분류

패도는 칼날 모양에 따라 여러 뚜렷한 유형으로 분류되고 명명된다. 가장 초기의 형태이며 고대와 중세의 직배도와 가장 밀접하게 연관된 것은 안모도(雁毛刀)라고 불린다. 이 칼날의 날은 등날이 시작되는 지점까지 직선이다가 끝부분으로 갈수록 점차 위쪽으로 휘어진다. 여러 소장품들을 보면 명나라 말기부터 19세기 초까지의 예시들이 있다. 유엽도(柳葉刀)는 명나라 시기에 등장하여 청나라 말기까지 인기를 유지했다. 칼날의 곡선은 칼등 앞쪽에서 부드럽게 시작되어 끝으로 갈수록 곡률이 증가한다. 이는 청나라 시기에 가장 널리 사용된 패도의 유형이었으며, 메트로폴리탄 박물관에서 논의되는 네 자루의 도검 중 두 자루가 유엽도이다.

세 번째 유형은 편도(片刀)로, 두드러진 곡률이 특징이다. 페르시아의 샴시르처럼, 이는 근접전에서 자르며 베기 위해 설계되었다. 실제로 중국에서 제한적으로 사용된 편도의 영감은 중동에서 온 것으로 보인다. 도검에 있는 분절된 홈은 인도와 페르시아 사브르에서 발견되는 모티프를 강하게 연상시킨다.

마지막 주요 유형은 우미도(牛尾刀)로, 점차 넓어지다가 잎 모양의 끝부분으로 끝나는 특징적인 넓은 칼날을 가지고 있다. 이는 청나라 후기인 19세기 말에 등장했다. 이는 주로 민간인들에 의해 개발되고 사용된 유일한 주요 배도 유형이다. 칼날의 모양은 농민들의 펠치온이나 심지어 특정 유형의 장병기에서 유래했을 것으로 보이나, 일부 학자들은 넓어진 끝부분을 많은 중세 투르크 사브르 칼날에서 볼 수 있는 높아진 옐만 또는 칼등과 연관 짓는다.

무늬단조 양식 패도

메트로폴리탄 박물관이 소장한 청나라 도검 중 하나는 특이한 형태와 금속학적 정교함을 지닌 칼날을 가지고 있다. 이 무기의 장식품이 지닌 견고하고 절제된 우아함은 최고급 이싱 주전자와 명나라 스타일의 목가구에 구현된 미적 가치와 부합하는 것으로 보인다.

28인치의 문양 접합된 다마스커스 칼날은 화문강(花紋鋼)으로 만들어졌으며, 철과 강철 합판의 여섯 줄의 비틀린 심으로 단조되었다. 높은 탄소 함량의 강철로 만든 좁은 띠가 날을 형성한다. 날의 곡률은 손잡이 근처에서는 거의 감지되지 않다가, 끝부분에서 칼날이 갑자기 넓어지는 곳에서 현저하게 증가한다. 양쪽에 두 개의 좁은 홈이 있으며, 칼등 부분에 작은 움푹 파인 곳들이 있다. 장식품들은 검게 만든 철로 되어 있다. 칼집 띠와 호수의 플랜지는 오목하게 갈려있다. 칼집의 제량(提樑) 또는 걸이 막대에 있는 복잡한 줄칼 장식은 대나무 줄기 밑부분의 촘촘한 마디를 연상시킨다.

이러한 유형의 칼날은 좀처럼 볼 수 없다. 잎 모양의 끝부분과 끝으로 갈수록 두드러지게 넓어지는 특징은 청나라 말기와 중화민국 초기의 더 익숙한 우미도의 특징이다. 그러나 우미도는 전체 길이에 걸쳐 상당히 더 휘어져 있으며, 넓어지는 부분도 더 크다. 아마도 메트로폴리탄 소장품의 칼날은 우미도의 선조 유형일 수 있다. 부푼 끝 뒤쪽의 거의 직선에 가까운 칼날은 과도기적 형태를 나타내는 것으로 보이며, 직배도와 유엽도를 잇는 것으로 보이는 안모도와 유사하다. 이러한 칼날 유형의 예시가 부족하고 문헌 참고자료가 없어 현재로서는 확실한 연대순을 정하기 어렵다.

다마스커스 칼날은 명나라와 청나라 시기에 중국에서 제작된 무기들 중에서 종종 발견된다. 심은 고탄소강과 저탄소강의 교차된 막대를 단조 용접하여 하나의 빌릿billet으로 만들고, 이를 단단한 나선형으로 비틀어 정사각형 단면으로 연마하여 형성되었다. 대장장이는 칼날을 만들 때 여러 개의 심을 결합했다.

19세기의 큰 유엽도는 여섯 개의 심과 별도의 칼등으로 구성되어 있다. 17-18세기의 견고한 커틀러스 칼날은 네 줄의 비틀림을 가지고 있다. 20세기 초반까지 비틀린 심 구조는 검(劍) 칼날 제작에도 사용되었다. 일반적으로 심들은 단순히 ‘쌓아올려지거나’ 옆으로 용접되었다. 메트로폴리탄 소장품처럼 고탄소강으로 만든 별도의 날 띠가 추가되는 경우가 많았다.

때로는 고탄소 날 판을 삽입하여 더 복잡한 구조가 만들어지기도 했다. 여러 개의 심을 쌓아 복합판을 형성하여 중앙 날 판의 양쪽에 용접할 수 있었다. 이러한 삼중 구조를 삼매(三枚)라고 불렀다. 또는 쌓아올린 심의 몸체를 세로로 갈라 날 판을 끼워 넣을 수도 있었는데, 이 방법을 첨강이라고 했다.

삼매와 첨강은 단순한 층상 문양 접합으로 만든 칼날 몸체에도 사용되었다. 이는 철과 중탄소강의 층을 반복해서 접어 만든 것으로, 직선형 또는 물결 모양의 표면 문양을 가진다.

다마스커스식 단조와 첨강, 삼매와 같은 다중판 구조는 중국에서 고대 후기부터 알려져 왔으며, 일본과 다른 지역에서도 도검 제작의 기본이 되었다. 그러나 쌓아올린 비틀린 심은 명나라 이전에는 알려지지 않았다. 중국에서 화문강의 제작은 명나라 감정가들이 이슬람 지역의 칼날을 감상한 것에서 발전했을 수 있다. 중국과의 근접성과 발달된 금속 제련 전통을 고려할 때, 이란, 인도, 중앙아시아가 이 기술의 명백한 원천으로 보인다.

이들 지역에서는 비틀린 심을 이용한 다마스커스 단조방법이 총신 제작에 널리 사용되었다. 그러나 칼날의 경우는 달랐다. 가장 특징적인 사브르, 단검, 칼들은 결정질 다마스커스강으로 만들어졌다. 이 재료의 표면 문양은 문양 접합된 강철과는 다르다. 이는 대장장이가 기계적으로 서로 다른 조성의 강철이나 철을 결합하는 것이 아니라, 강철 내에서 탄화철 구조의 거친 네트워크가 형성되어 나타나는 것이다. 이러한 분자 구조는 제련 과정에서 생성된다.

인도와 중동에서 패턴웰딩(pattern welding, 무늬단조)칼날 제작에 이 사용될 때, 대장장이들은 비틀린 구조를 잘 사용하지 않았다. 이 지역들 중에서 비틀린 심의 평행한 열을 칼날에 사용한 곳은 오스만 제국뿐이었다. 그곳에서는 이 기술이 야타간과 킬리지 칼날 제작에 가끔 사용되었다. 그러나 비틀린 심 칼날을 가진 이러한 무기들의 예시는 거의 모두 18세기 후반이나 그 이후의 것들이다. 화문강은 중국에서 더 이른 시기에 등장한 것으로 보인다.

비틀린 심을 이용한 문양 접합은 동아시아에서 보편적인 금속 가공 전통이 아니었으며, 일본, 한국, 그리고 동남아시아 본토에서는 사실상 무시되었다. 그러나 인도네시아 군도는 유럽을 제외한 세계에서 무늬단조 칼날 제작에서 단연 앞서 있었다. 필리핀 남부 모로족에서 이 기술이 사용된 것은 이 기술이 수마트라와 자바에서 북쪽으로 수출되었음을 보여주며, 이는 아마도 이슬람의 전파와 함께 이루어졌을 것이다. 모로족과 중국의 무늬단조에서 보이는 별 모양 요소들의 열, 깃털 또는 불꽃 같은 띠, 그리고 ‘이발소 표시등’ 구조는 놀랄 만큼 유사하다.

중국 남부의 상인들, 해적들, 이주민들은 동남아시아 민족들과 광범위한 접촉을 했다. 실제로 중국의 대장장이들이 필리핀으로 수출하기 위해 층상 첨강 구조의 칼날을 제작했다는 것이 알려져 있다. 크리스와 다른 동남아시아의 무기들이 무역품, 전리품, 또는 여행 기념품으로 중국에 들어왔을 가능성이 높다. 그들의 형태가 아니더라도 구조는 중국의 검객들과 호기심 수집가들에게 상당한 매력과 관심을 끌었을 것이다.

수입한 칼날로 만든 패도

메트로폴리탄의 또 다른 도검은 화려하게 장식되어 있다. 이는 청나라 귀족들의 궁중 의례용 장신구 디자인에 깔린 상징성에 대한 통찰을 제공하며, 부유하고 세련된 중국인들 사이에서 사치스러운 외국 물품이 지속적으로 매력을 발산했음을 보여준다. 이 도검의 장식은 건륭 시기(1736-95) 말기에 나타나고 이후 왕조들에서 증가한 퇴폐에 가까운 사치를 반영한다.

칼날은 일본에서 제작된 것으로, 고시조리(腰反り) 곡선을 가지고 있다. 칼날은 칼머리에서 리벳팅으로 손잡이에 고정되어 있으며, 원래의 표면 광택은 사라졌는데, 이러한 특징들로 인해 그 연대, 제작자, 유파를 확실히 판단하기가 어렵다. 칼등 부분은 탄구吞口를 모방하여 조각되고 도금되어 있다. 장식은 각진 스타일로 되어 있으며, 일부 티베트와 티무르 무기에서도 볼 수 있는 특유의 사각형 손잡이와 칼집 부분, 각진 칼끝 보호대를 가지고 있다. 금박을 입힌 철로 만들어진 장식품들은 조각되어 있으며, 붉은 산호, 공작석, 청금석의 둥근 카보숑이 박혀 있다. 돌과 양각 요소들 사이에는 자개 조각들이 모자이크 문양으로 끼워져 있다.

나무로 만든 칼집은 광택 있는 검은 칠로 마감되었으며, 구름과 신성한 산, 책, 동전, 마름모 같은 길상 상징들 사이에 발톱 4개의 용(각 면에 세 마리씩)으로 장식되어 있다. 손잡이는 전형적인 중국식으로 청록색 꼰 비단 끈으로 감겨있고 긴 장식용 술이 달려있다.

일본이 중국과 한국에서 도검 제작 기술을 배웠음에도 불구하고, 중국인들은 이미 송나라 시기에 일본 도검에 대한 감상을 발전시켰다. 유명한 시인 구양수는 1060년경에

“해 뜨는 나라에서 귀한 검이 온다…

향기로운 나무로 만든 칼집에 상어가죽을 씌우고

은과 금으로 문양을 넣고, 황동과 청동으로 장식했네.” 라고 썼다.

歐陽修 《日本刀歌》

昆夷道遠不複通,世傳切玉誰能窮。

寶刀近出日本國,越賈得之滄海東。

魚皮裝貼香木鞘,黃白閑雜鍮與銅。

百金傳入好事手,佩服可以禳妖凶。

傳聞其國居大島,土壤沃饒風俗好。

명나라 시기에 검은 일본에서 수입하는 인기 있는 사치품이었으며, 1432년부터 1547년 사이에 11차례의 “감합勘合무역”을 통해 7만 5천 자루 이상이 중국으로 수출되었다. 16세기에 척계광 장군의 명나라 군대가 중국 해안을 따라 일어난 대규모 약탈을 저지르던 왜구 해적들을 제압한 후에는 다른 도검들이 전리품으로 획득되었다. 이러한 칼날들은 중국인들이 직접 만든 것들처럼 품질에서 큰 차이를 보였다.

메트로폴리탄 박물관 소장 도검의 사각형 단면과 각진 칼끝 보호대를 가진 손잡이와 칼집의 구성은 명나라 후기부터 중국에서 흔히 볼 수 있는 것이었다. 장식에 사용된 비금속 재료들은 청나라 건륭제 시기의 다라패륵多羅貝勒(만주어로 도로이 버일러)과 입팔분공入八分公계급을 위한 도검에 지정된 것들과 매우 유사하다.

1759년의 『황조예기도식皇朝禮器圖式』에 따르면, 다라패륵의 도검 장식은 그보다 높은 왕자 계급인 친왕과 군왕의 패검 장식을 계승한 것이다. 문서에 따르면 이 세 등급의 도검들은 모두 산호, 청금석, 터키석, 그리고 (해수)진주가 박힌 장식을 가져야 하며, 채색 칠이 된 칼집은 연꽃 문양과 기타 다양한 주제로 장식되어야 한다고 명시되어 있다.

차이점은 1, 2 왕자들의 손잡이와 칼집이 원식(圓式), 즉 둥근 단면과 칼끝 보호대를 가지며, 손잡이는 청록색이 아닌 금황색 비단 끈으로 감겨있다는 것이다.

메트로폴리탄 소장의 예에서 볼 수 있는 청록색 실크 손잡이는 규정에 부합하며, 다채로운 색상의 칼집 또한 그러하다. 그러나 이 패검에는 몇 가지 특징이 규정에서 벗어난 점이 있다. 예를 들어, 터키석 대신 공작석이 사용되었다. 하지만 이는 크게 이례적인 것은 아니다. 청대 티베트에서 장식 목적으로 사용된 터키석은 종종 녹색빛을 띠었기 때문이다. 더 특이한 점은 금속 장식에 사용된 진주 대신, 작은 자개 조각이 모자이크 형태로 적용된 것이다. (또한 주목할 만한 점은 자개 장식이 중국의 칼집에서는 드문 경우이며, 20세기 이전까지 베트남에서 더 일반적이었다는 점이다. 하지만 이 장식 기법은 남중국 지역의 가구 제작업에서 비교적 널리 사용되었다.) 마지막으로, 칼집에 용 문양이 있는 반면 연꽃 문양이 없는 점도 규정에서 벗어난 특징이다.

규정에는 용 문양을 필수로 명시하지도, 금지하지도 않았다. 이는 개인 맞춤 제작된 의장(儀裝)을 사용하는 이들에게 어느 정도 재량권이 주어졌음을 시사한다. 사검에 묘사된 네 발톱의 용은 다라패륵(Doroi Beile) 계급에 적합한 상징으로 보인다. (다섯 발톱 용은 황제만 사용)

이 패검의 장식과 고급스러운 세공의 품질은 건륭제(乾隆帝) 후반기(17361795) 혹은 그 후계자인 가경제(嘉慶帝) 초기(17961820)로 추정된다. 이러한 무기는 갑옷(이 시기의 갑옷은 이후 금속 방어구가 없는 군복으로 발전함), 또는 의식용 로브, 재킷, 모자와 조화를 이루었을 것이다. 건륭 시대 귀족 및 관리 계급에 따라 적합한 갑옷과 복식은 『황조예기도식皇朝禮器圖式』에 상세히 기록되어 있다. 그러나 다른 연대의 규정은 불완전하거나 접근할 수 없거나 소실된 상태다.

보석 세공으로 장식된 유엽도

이 도검은 중국 후기 제국 시대 검 제작 기술의 정점을 보여준다. 우아함과 기능미가 조화된 이 무기는 단순한 의장용 장식품이 아니다. 날렵한 곡선과 정교하게 세공된 장식에도 불구하고, 이 검은 실전용 무기로 설계되었다. 견고한 칼날은 양쪽에 좁고 깊은 홈이 두 줄씩 있으며, 칼등에는 뚜렷한 선과 뒷날이 잘 정의되어 있다. 칼날의 시작부에는 금박 처리된 철제 코등이(鐔口)가 장착되어 있다. 칼끝으로 갈수록 폭이 약간 좁아지는 구조로, 상당한 무게를 유지하여 기마 상태에서 강력한 휘두르기 공격에 적합하다. 현재 상태에서는 칼날 제작 방식의 세부 사항을 확인하기 어렵다.

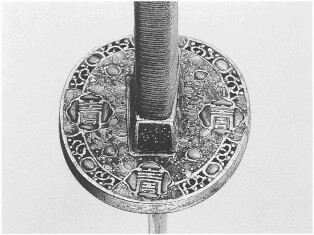

철제 장식은 투각 누공(鏤空), 조각, 금도금, 보석 세공으로 꾸며져 있다. 플랜지 형태의 타원형 가드 전면은 점묘 배경 위에 꽃무늬가 새겨져 있다. 모든 장식에는 산호와 공작석이 세팅되어 있으며, 일부는 둥근 장식보석 형태이고, 일부는 고대 전서(篆書) 문자와 유사한 배열로 결합되어 있다(그림 20-22). 나무 손잡이는 갈색 실크 끈으로 감싸져 있으며, 칼집은 갈색 모로코 가죽으로 덮여 있다. 둘 다 방식(方式) 형식이다. 그러나 칼끝 보호구는 없어졌고, 입구 장식은 반대로 부착되어 있다.

장식에 사용된 보석은 앞서 언급된 그림 15의 장식을 떠올리게 하지만, 이 사브르에 사용된 보석 조합은 『황조예기도식皇朝禮器圖式』에 명시된 규정 디자인에서는 찾아볼 수 없다. 이 장식은 규정이 기록되지 않은 이전 시대의 귀족 또는 군 장교 계급을 위한 특정 패턴이었을 가능성이 있다. 혹은 공식적인 궁정 의식이나 수도에서의 대규모 군사 열병에서 착용이 허가되지 않은, 특별 주문 제작된 비규정 무기였을 가능성도 있다.

코등이(鐔口)의 형태는 전형적이다. 이러한 칼목 장식은 유엽도(柳葉刀)와 연모도(雁毛刀)에서 흔히 발견되지만, 청대 후기로 갈수록 생략되는 경우가 많았다. 일반적으로 알려진 것과 달리, 퉁커우는 일본도와 단검의 하바키와 기능적으로 유사하지만 직접적인 관련은 없다. 오히려 코등이의 형태는 중세 중앙아시아 민족들이 제작한 검의 칼목 장식에서 유래한 것으로 보인다(그림 4 참조). 또한, 이 사브르와 많은 다른 패도(佩刀)에서 볼 수 있는 끝이 둥근 플레어형 손잡이는 중세 유라시아 양식으로, 스텝 유목민들의 사브르로 그 기원을 거슬러 올라갈 수 있다.

이 스타일의 사브르는 명나라 후기부터 청 중기 직후까지 사용되었다. 청 후기에는 아래로 굽은 손잡이와 원시(圓式) 장식(그림 23 참조)이 더 인기를 끌었다. 이 시기에는 덜 정교한 표준화된 장식 디자인이 등장하는 경향이 있었으며(그림 8 참조), 19세기 후반으로 갈수록 칼날과 장식의 품질이 점차 저하되었다. 결국 20세기 초에는 진열용으로 제작된 화려하지만 부실한 작품들로 생산이 마무리되었다.

유럽 디자인 영향을 받은 유엽도

메트로폴리탄 소장의 한 사브르는 헝가리 및 폴란드 칼날과 유사한 특징을 보여주면서도, 곡선과 장식 디자인 면에서 전형적인 중국식 특징을 유지하고 있다. 이는 청 중기의 기병 무기 디자인에서 드물게 나타나는 서구적 영향의 사례로, 같은 시기 중국의 포병 기술에 뚜렷한 서구적 영향을 받은 것과는 대조적이다.

칼날은 약간 솟은 뒷날과 끝부분에서의 미세한 하강, 깊고 명확한 풀러(fuller)를 가지고 있다. 칼등의 능선은 중국 도검에서 흔히 볼 수 없는 형태로, 가드에서 약 10인치 떨어진 지점부터 뒷날 기부까지 오목하게 들어간 부분이 있으며, 이 오목한 영역에는 좁은 칼등 홈이 새겨져 있다. 칼날 기부에는 황동 코등이가 장착되어 있으며, 이 코등이의 전면은 풀러 끝에 닿아 있다. 풀러는 일반적인 패도보다 더 뒤쪽까지 이어진다.

황동 장식은 금도금 처리가 되어 있으나, 도금이 상당히 마모된 상태다. 손잡이 끝부분의 장식은 다른 형태와 연결되어 있으며, 고리와 칼집의 입구 및 차페는 정교하게 물결치는 가장자리로 꾸며져 있다(그림 24-26). 코등이護手는 사엽형(四葉形)으로, 내부에는 누공(鏤空) 패널이 포함되어 있다(그림 25). 모든 구성 요소에는 정교한 꽃무늬 스크롤이 새겨져 있다. 누공은 또한 틸량(提梁)에도 적용되어 있다(그림 26). 손잡이에는 현재 색이 바래고 닳아버린 황색 실크 끈이 감겨 있으며, 칼집은 녹색으로 염색된 광택 있는 가오리 가죽으로 덮여 있다. 틸량과 이를 지탱하는 띠는 목재의 수축으로 인해 위치가 약간 이동한 상태다. 장식은 원식(圓式) 스타일로 되어 있다.

칼날 길이가 약 32인치에 달하는 이 사브르는 기마병을 위해 설계되었다. 전반적인 품질로 보아 장교나 귀족이 사용했을 가능성이 높지만, 『황조예기도식皇朝禮器圖式』의 규정에는 부합하지 않는다. 이는 야전 또는 비공식적 사용을 위해 구매된 비규정 품목일 가능성이 있으며(앞서 언급된 그림 19와 유사), 혹은 규정이 변경되거나 완화된 후대의 통치 시기에 제작된 것일 수도 있다. 손잡이에 감긴 황색 실크 끈은 일반적으로 황제와 그의 무장 호위병에게만 허용되었기 때문에, 이 사브르는 후자의 사용자가 휴대했을 가능성이 높다.

칼날의 독특한 특징은 동유럽의 영향을 시사한다. 칼등에 오목한 부분이 있거나 홈이 있는 사도검 칼날은 17세기와 18세기 동안 헝가리와 폴란드에서 인기가 있었다. 중국 사브르에서 이러한 특징을 가진 사례는 매우 드물다. 필자가 소장한 예는 도신에 홈이 있지만 오목한 부분은 없으며(그림 27-29), 긴 뒷날은 칼등의 나머지 부분과 평행을 이룬다. 메트로폴리탄의 도검이 폴란드나 헝가리에서 수입된 것이라고 결론짓고 싶어지지만, 칼날의 곡률은 유럽식보다 약간 더 완만하여 중국식 기준에 부합한다. 안타깝게도 현재 칼날의 표면 상태로는 층판 구조나 열처리 세부 사항을 확인할 수 없어, 칼날의 기원을 명확히 밝힐 수는 없다. (대조적으로, 필자가 소장한 예에서는 중국식 첨강 적층 구조와 차등 경화가 명확히 드러난다.)

위에서 살펴본 메트로폴리탄 소장의 네 자루의 패도(佩刀)는 외국산 제품과 양식적 개념을 수용한 중국 물질문화의 한 요소를 대표한다. 이를 통해 문화적으로 내향적이고 고립주의적이라는 중화제국에 대한 기존 고정관념을 수정하는 데 기여한다.

이들 무기는 중국 제국 후기의 대장장이와 검 장식 제작자들이 보유했던 기술적, 미학적 레퍼토리의 일부만을 보여준다. 그럼에도 불구하고, 이 무기들은 청대(清代) 사회의 무사 계급, 즉 이러한 아름답고도 치명적인 물건들을 만들어낸 숙련된 장인들의 후원자들의 취향에 대해 많은 것을 드러낸다.